-

教学内容

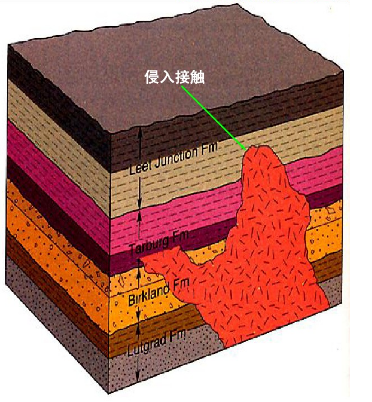

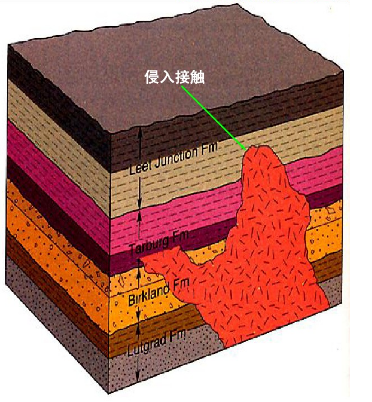

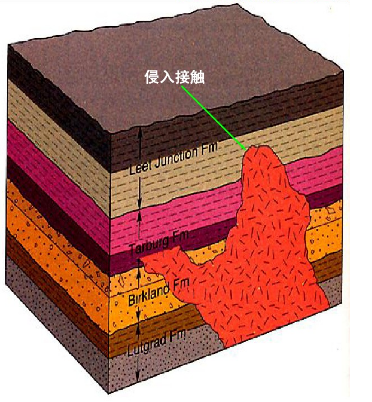

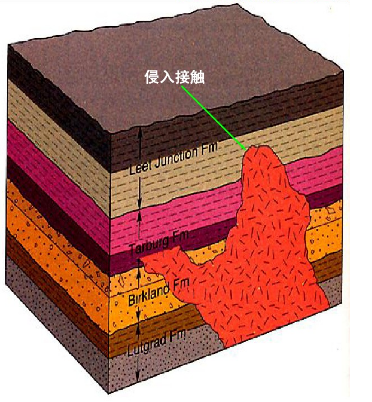

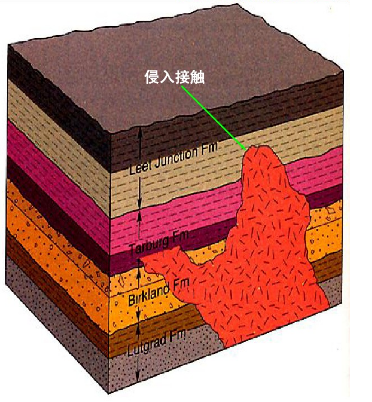

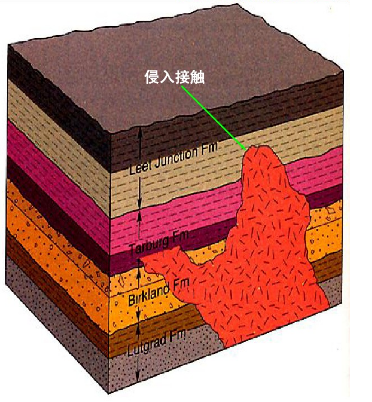

- 侵入接触关系(注意寻找证据,绘制素描图);

- 寒武系、奥陶系、石炭-二叠系及下三叠统岩石地层序列(张夏组、崮山组、炒米店组、冶里组、亮甲山组、马家沟组、本溪组、太原组、山西组、石盒子组的岩性特征及识别标志;

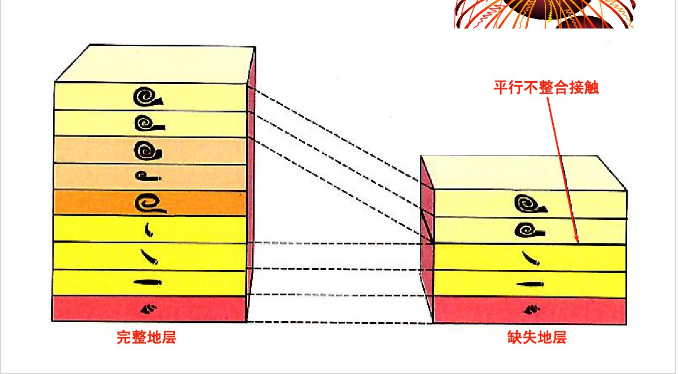

- 本溪组/马家沟组平行不整合接触关系;

- 鲕状灰岩、叠层石灰岩、竹叶状砾屑灰岩的识别;

- 绘制随手剖面图 (建议侵入接触关系-炒米店结束);

- 素描图:如柱状叠层石、风暴岩等特殊岩性素描图。

教学目的与要求

- 观察与掌握寒武系的地层层序特征、各组的划分标志及主要特点;

- 观察与区别主要岩层类型;

- 观察与描述岩石标本及化石。

-

基础知识

- 层序地层学

- 岩石学

(1)下古生界寒武系、奥陶系海相地层及层序;

(2)上古生界石炭系、二叠系海陆交互相地层及层序;

(3)中生界三叠系陆相地层。

(1)内源沉积岩的结构构造特征、成分与矿物组成;

(2)陆源碎屑岩的结构构造特征、成分与矿物组成。

-

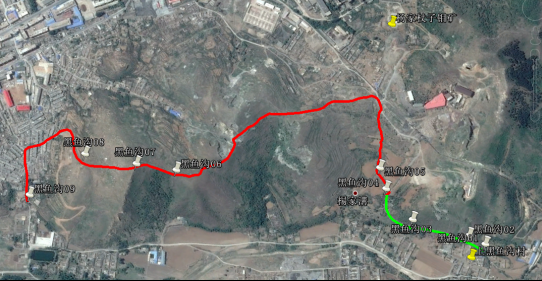

路线概况

上黑鱼沟西山路线由两段路线组成,全长2.87km,主要有9个观察点(图1)。路线的上黑鱼沟段发育寒武系,路线的西山段发育奥陶系-三叠系。在该条路线上可以观察到的地层单元包括:馒头、张夏、崮山、炒米店、冶里、亮甲山、本溪、太原、山西、石盒子、蛤蟆山和红砬组共计12个组,整体构成了杨家杖子向斜的北翼。

图1 上黑鱼沟路线观察点位置图

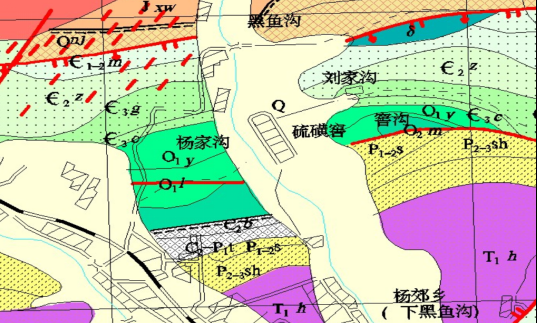

上黑鱼沟西山地区主要发育下-中寒武统馒头组、中寒武统张夏组、上寒武统崮山组、上寒武统炒米店组、下奥陶统冶里组(图2)。

图2 上黑鱼沟-西山路线及邻区地质图

-

观察点01:花岗斑岩及大理岩

要求

- 大理岩、斑状花岗岩及灰岩的鉴定,包括颜色、矿物组成、结构构造、岩石大类等;

- 柱状竹叶灰岩、叠层石灰岩、鲕粒灰岩的野外鉴定;

- 绘制大理岩与花岗斑岩侵入接触关系位置的素描图;

- 从剖面起点出开始绘制随手剖面(比例尺1:1000)。

-

-

内容

厚层大理岩及大理岩化的结晶灰岩

该观察点岩性为厚层大理岩及大理岩化的结晶灰岩(白云质灰岩)(图5、图6),代表沉积岩层中碳酸盐岩含量上升,陆源碎屑物补充逐渐减少。此处的大理岩由张夏组厚层灰岩通过热接触变质而形成。以厚层大理岩出现为特征,由馒头组进入张夏组。

图5 张夏组厚层大理岩图6 接触变质大理岩 -

张夏组底部为黄灰色大理岩;下部为深灰色厚层鲕粒状灰岩(如图7)以及灰色厚层藻灰岩(如图8)。其中鲕粒灰岩的鲕粒大小一般1-2mm,肉眼观察为黑色点状,主要成分为碳酸灰岩。鲕粒一般反应了较强的水动力条件,从成因上说,不排除由沉积前的胶体加积形成 , 但更可能为同生期或极早成岩期由孔隙水中的胶体围绕核心沉淀而成;上部深灰色鲕粒灰岩,含竹叶状砾屑灰岩和厚层柱状叠层石灰岩。(如图9、图10)

内容

内容

当出现竹叶状砾屑灰岩,颜色变深,代表沉积环境由浅海向深海转变(叠层石灰岩、藻灰岩消失),此处由张夏组进入崮山组(图11)。

图11 崮山组与张夏组分界线上寒武统崮山组特征

崮山组底部为灰紫色竹叶状砾屑灰岩(图12),下部深灰色厚层鲕粒灰岩、灰色中薄层灰岩、紫红色薄层泥质灰岩,厚约50m;上部灰黄色薄层灰岩、中薄层鲕粒灰岩、灰黄色白云质灰岩(顶部基性岩脉之上有断层),厚约18m。产三叶虫:蝴蝶虫、孟克虫及平泉虫等。

图12 崮山组下部的灰紫色竹叶状砾屑灰岩上寒武统炒米店组特征

炒米店组主要有紫红色、灰紫色薄板状(条带状)泥质灰岩(图13、图14、图15)、砾屑灰岩(图16)、砂质灰岩组成。

本条路线中,炒米店组与崮山组在岩性上相近,结构上变化不大,界限模糊,且呈整合接触。对于这两组之间的界限,可以根据野外实地观察情况适当加以划分。

图13 炒米店组青灰色中薄层条纹状泥质灰岩夹砾屑灰岩与竹叶状灰岩互层图14 炒米店组泥质条带灰岩图15 炒米店组泥质条带灰岩三维模型图16 炒米店组竹叶状砾屑灰岩炒米店组砾屑灰岩与崮山组砾屑灰岩的差异是:前者的竹叶状砾屑大多定向或半定向,而后者不发育定向结构。这反映了两个时期沉积环境的差异。

图17 馒头组-炒米店组野外随手剖面图

内容

内容

在观察点地层为中奥陶统厚层状马家沟组灰岩(图20),岩性为厚层含燧石灰岩或白云质灰岩。该点位于采坑附近,地形较陡。由于人为开采破坏,该路线上寒武纪以后的地层之间的接触界限都难以观察到。

图20 马家沟组厚层灰岩、白云质灰岩 内容

内容

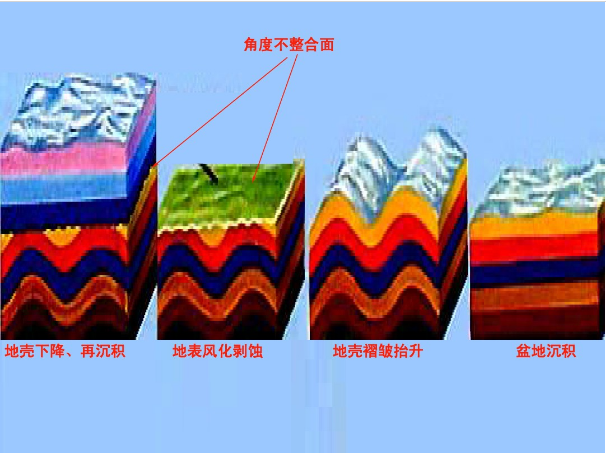

该点位于半山坡,控制地层包括本溪组、太原组和山西组,本溪组底部含有古风化壳型铁矿层(称山西式铁矿)和铝土矿层,指示其存在长时间的沉积间断。晚奥陶世华北地台总体抬升,导致华北地台自晚奥陶世-早石炭世的所有地层缺失。

本溪组的岩性为海陆交互相碎屑岩夹灰岩。平行不整合于中奥陶统马家沟组之上,缺失中奥陶统上部-下石炭统地层。底部为山西式铁矿,铁矿之上为G层铝土矿,该层之上为砂岩、粉砂岩、炭质页岩和少量泥灰岩。炭质页岩含陆生高等植物化石(图21、图22)。

图21 本溪组炭质粉砂岩图22 本溪组炭质页岩太原组主要有黑色炭质泥岩、土黄色长石砂岩组成,本溪-太原未分。

山西组的总体特征是:下部为褐黄色中粗粒砂岩,中部为细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩和炭质页岩,形成3个沉积旋回。炭质页岩中含植物化石。

本路线本溪组、太原组和山西组的露头较差,分层不明显,各地层单元的界线不明显。可以根据岩性变化大致确定各地层单元的分界位置。进入本溪组的标志是“厚层灰岩的消失”和 “炭质粉砂岩的出现”,本溪组-山西组较难细分,而由山西组进入石盒子组的标志是“炭质粉砂岩的消失”和“含砾粗砂岩的出现”。

问题与思考

问题与思考

- 炒米店组砾屑灰岩与崮山组砾屑灰岩有何差异?

- 泥质条带灰岩是在什么沉积条件下形成的?

- 比较大红峪组、蛤蟆山组、海房沟组砾岩的异同?

- 有哪些接触变质岩,各有何特点?

- 竹叶状灰岩是如何形成的?

- 单层厚度是由什么因素决定的?

Copyright©2018 版权所有:吉林大学

Copyright©2018 版权所有:吉林大学