-

教学内容

- 各种地单元岩性的识别和描述(马家沟组、本溪组、太原组、山西组、石盒子组和蛤蟆山组的岩性和岩石组合的观察);地层划分对比(蛤蟆山组与红砬组由来)(注意陆相碎屑岩的特点);

- 各种接触界面的识别和观察(马家沟组和本溪组平行不整合接触,太原组和山西组的整合接触);

- 各种沉积矿产的识别(山西式铁矿、铝土矿和煤);

- 古环境和沉积相的重建(根据古生物化石和沉积岩);

- 绘制路线剖面图(建议由马家沟组-平行不整合-本溪组---红砬组底部),比例尺:1:2000。根据地质图与路线识别杨家杖子向斜的南翼到核部。

教学目的与要求

- 地层划分对比、了解地层时代、沉积环境的指示方式;

- 要求掌握碳酸盐岩、碎屑岩(砾岩—泥页岩)、构造岩等岩石的特征、描述内容和要点等;

- 认识陆生植物(晚古生代华夏植物群)、古环境古地理(生物—沉积);

- 熟悉沉积矿产(山西式铁矿、铝土矿、煤)。

-

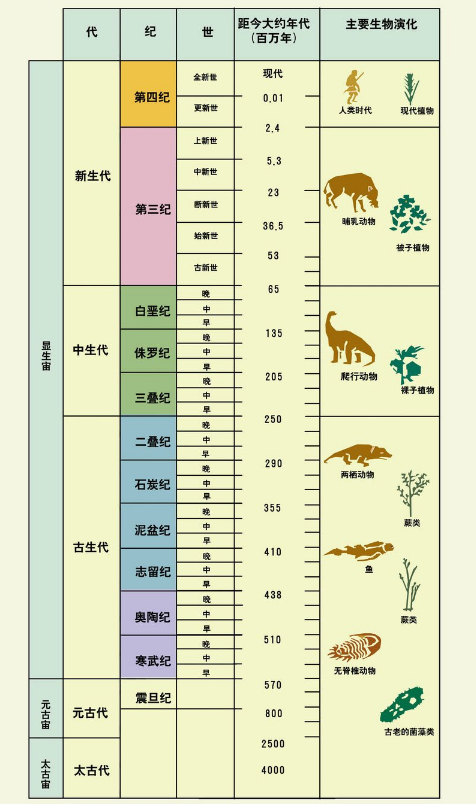

基础知识

- 马家沟组灰岩

- 石炭、二叠系陆相沉积岩石古环境古地理(生物—沉积)

- 随手剖面图和素描图

- 沉积矿产地质

-

路线概况

牤牛山路线全长1.13km,主要观察点5个。在该条路线上能观察到的地层有:马家沟、本溪、太原、山西、石盒子、蛤蟆山共计5个组,构成了杨家杖子向斜的南翼。起点坐标:(N40°45′58.22″,E120°31′49.93″),七号点位40°46′13.40″北,120°32′3.93"。

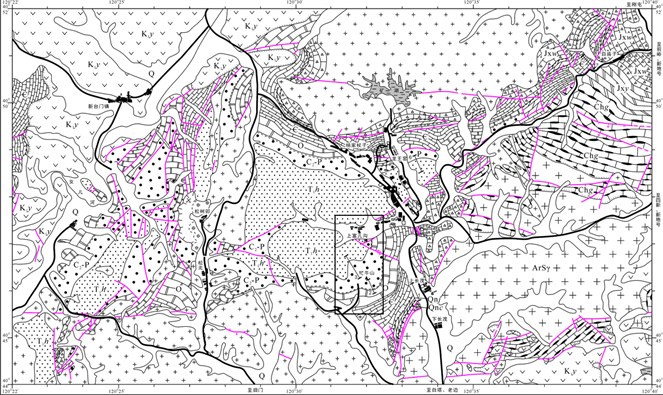

图1 牤牛山路线位置及教学点位置图

牤牛山路线位于杨家杖子向斜南翼,发育的地层由老到新包括马家沟组、本溪组、太原组、山西组、石盒子组、蛤蟆山组、红砬组(图3)。

路线上存在山西式铁矿、沉积型铝土矿、煤矿,赋存于本溪组底部。

图2 杨家杖子地区区域地质图及牤牛山路线位置

马家沟组岩性主要为灰岩,本溪组为铁质-铝质砂岩、砂岩-粉砂岩-炭质页岩,太原与山西组平行整合接触岩性分为三个沉积旋回(粗粒砂岩-细砂岩-炭质页岩),石盒子组黄绿色中厚层含砾粗砂岩-细砂岩、粉砂岩-炭质泥岩两大旋回,蛤蟆山组土黄色厚层-块状含中砾复成分巨砾岩、砂砾岩、灰紫色粉砂岩、青灰色铝质岩、灰黑色粉砂质泥岩(图3)。

图3 牤牛山地区地层序列

-

-

图4 中奥陶统马家沟组豹皮状灰岩

-

沿途观察点01-1:马家沟组灰岩中的化石观察与描述

马家沟组灰岩中含有头足类角石化石(图7、图8)。

图7 马家沟组灰岩中的角石化石(体管)图8 马家沟组灰岩中的角石化石马家沟组沉积环境分析:由于马家沟组主要由厚层灰岩组成,且存在角石化石,由此可以推断马家沟组形成时的沉积环境主要为海洋环境。 -

观察点02:中奥陶统马家沟组灰岩与上伏本溪组接触关系

要求

- 观察中奥陶统马家沟组灰岩与上伏石炭系本溪组接触关系,绘制接触关系素描图;

- 观察描述本溪组为海陆交互相地层;

- 观察此段地层中蕴藏的铝、铁等沉积型矿产。

-

内容

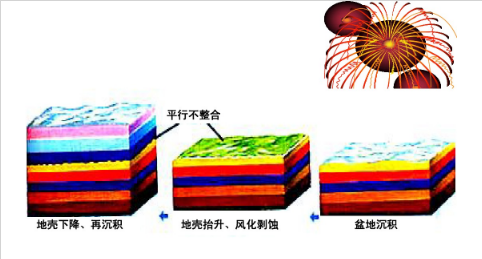

中奥陶统马家沟组灰岩与上伏石炭系本溪组的平行不整合接触关系

马家沟组与本溪组呈平行不整合接触,其间缺失中奥陶统上部-下石炭统所有地层。本溪组最底部为含铁较丰富的岩层(图9),在一些地区可形成铁矿,这种类型的铁矿通常称为山西式铁矿。

本溪组底部岩层中的含铁矿物一般为褐铁矿,含量在横向上变化很大,有的地段为铁质砂岩,有的地段为褐铁矿层或褐铁矿透镜体。

平行不整合存在的证据:古风化壳、地层缺失、底砾岩、岩性变化、发育沉积型铁矿,如铝土矿、褐铁矿(图10)。

图9 中奥陶统马家沟组灰岩与上伏石炭系本溪组的平行不整合接触关系图10 本溪组(C2b)砂岩和马家沟组(O2m)灰岩本溪组粉砂岩:风化面黄褐色,新鲜面灰色,具有页理构造,粒度<0.1mm,含铁丰富,层厚5-10cm,命名黄褐色薄层铁铝质粉砂岩。

本溪组属海陆交互相沉积地层。

-

沿途观察点02-1:本溪组的岩石组合

沿路线继续向山上前进,可以见到粉砂岩(图12)、黑色碳质砂岩(图13)。

图11上石炭统本溪组G层铝土矿层与“鸡窝状”褐铁矿图12本溪组粉砂岩图13 本溪组碳质砂岩 -

-

-

内容

山西组与石盒子组的分界面附近的岩性变化。

太原组与山西组为整合接触,在路线上不易分开,野外观测可直接联合定性山西-太原组。太原组-山西组在牤牛山路线上可见三个沉积旋回,每个旋回由底部到上部表现为由粗到细的变化:中粗粒砂岩-中细粒砂岩-炭质砂岩(页岩)。

在山西组与石盒子组分界处,可见山西组为黑色炭质页岩,石盒子组为含砾粗砂岩,由此可以确定这两个组的界线(图15)。

>图15 山西组与石盒子组分界,山西组为黑色炭质页岩,石盒子组为含砾粗砂岩中二叠统石盒子组:黄绿色中厚层含石英砾粗砂岩、细砂岩,灰黑色粉砂岩及粉砂质泥岩(含植物化石蕨类,瓢叶类等)组成上下两个大旋回。体现沉积环境为河流湖沼相沉积。此处的石英质砾石主要是常州沟组,大红峪等中晚元古代砾岩中的砾石被风化剥蚀之后再次成岩的产物。

-

-

图19 上二叠统蛤蟆山组鲕粒铝质岩及青灰色铝质岩

(a)鲕粒铝质岩;(b)青灰色铝质岩。

断层走向为北西向,断层带宽度20-30cm,带裂带由构造透镜体与碎裂岩组成。断层面向东陡倾,倾角75-80°左右,为左行走滑断层。断层东盘为砾岩,西盘为粗砂岩(图20)。

图20 蛤蟆山组中的小型走滑断层 -

问题与思考

- 思索牤牛山地区沉积相的变化,建立完整的时空变化思路;

- 沉积矿产的各种特征、形成条件、成因以及形成机制察。

- 铝土矿是如何形成的?

- 马家沟组含有哪些古生物化石?是在什么环境下形成的?

- 马家沟组与本溪组之间为平行不整合的证据有哪些?

- 蛤蟆山组砾岩有何特征,是在什么沉积环境下形成的?

-

知识拓展

沉积矿产

- 沉积矿床是地表岩/矿风化产物、生物残骸、火山及热水喷出物等被水、生物、风、冰川等营力搬运,通过沉积分异作用堆积到有利沉积环境中形成的这一类矿床。

- 沉积分异作用:地表岩/矿石风化产物、生物残骸、火山及热水喷出物等在搬运和沉积过程中因为大小、比重、形态、化学性质、物理性质及沉积环境的差别而造成不同物质分别堆积的过程。

- 沉积矿床的形成条件:

- 物质来源(大陆风化产物、生物残骸、火山喷出物)

- 合适的气候条件(蒸发沉积的盐类矿床-干旱气候环境,沉积型铝土矿-炎热潮湿气候-海盆湖盆边缘地带,沼泽铁矿-温暖潮湿气候,沉积型鲕状铁锰矿床-潮湿和干旱季节性交替气候))

- 岩性岩相条件(海相沉积赤铁矿-石英砂岩页岩系-浅水相环境,海相沉积锰矿层-硅质岩碳酸盐岩粉砂岩粘土岩-潮下深水环境沉积物,蒸发盐类矿床-陆相的碎屑岩系-海相碎屑岩-碳酸盐系,生物化学沉积磷块盐-粉砂岩碳酸盐岩-滨海潮下带沉积物)

- 地质构造条件(沉积盆地-具有持续稳定的地壳沉降构造背景,沉积作用长期发展,沉积分异明显,沉积相分带显著)

- 沉积型铝土矿:

- 沉积型铝土矿属于胶体化学沉积矿床,是地表岩石/矿石风化产物中的胶体溶液(1-100nm的机械悬浮物)经化学沉积分异形成的一类矿床。

- (胶体化学沉积包括: Fe2O3.nH2O, MnO2.nH2O,Al2O3.nH2O,SiO2.nH2O,其在沉积间断面上海侵序列中,上部为锰,中部位锰与铁,下部为铝与铁)

- 我国的沉积铝土矿床主要形成于石炭纪或二叠纪,产于古陆边缘的灰岩风化侵蚀面上的海进层序底部。

- 在牤牛山,灰岩中的泥质条带中含有大量的长石,最终风化形成了铝土矿。